五月女萢遺跡の現地説明会|十三湖北岸の縄文遺跡

先日、何気なくニュースを見ていて、こーんなものが出土したとびっくり。

———-

五月女萢遺跡:人面付き土器出土 縄文晩期、祭祀で回し飲みに? 全国でも報告例なく−−五所川原 /青森

毎日新聞 2013年09月04日 地方版

◇8日現地説明会

五所川原市教委は3日、同市相内の五月女萢(そとめやち)遺跡で、底部が人の顔の形をした縄文時代晩期の土器が見つかったと発表した。顔の上部は欠け、幅約12センチ、高さ約7センチ。鼻の部分が出っ張っているため平面に置くことができない。調査した弘前大人文学部の関根達人教授(考古学)は「祭祀(さいし)や儀礼の時に、酒や動物の血などの特殊な液体をまわし飲みするような特別な器だったのではないか」と推測している。関根教授によると、こうした人面付き土器は全国的にも報告例がないという。

同遺跡は津軽半島北西部の十三湖北岸にある縄文時代後期〜晩期(3500〜2300年前)の遺跡。市教委が2010年から発掘調査を続けてきた。

人面付き土器は今年7〜9月の調査で、土器の破片やヤマトシジミの貝殻などが積もった遺構から出土。2600〜2500年前ごろのものと見られる。表面には赤色の顔料が残っていた。この顔料は漆と混ぜて塗られることが多く、この土器にも漆が塗られていたと見られる。

関根教授によると、人の顔を模した土製の仮面の「土面」は各地で見つかっているが、器の底が人面になった土器は報告例がないという。「顔の表現は土面や土偶に似ている。精巧に作られており、一級品だ」と評価している。

今回の調査ではほかに、埋葬された人骨2体、かんざしなどの骨角器、イヌやイノシシ、クジラの骨なども見つかった。また、首飾りに使用される玉の原石(緑色凝灰岩)や、未完成品も見つかっている。市教委は「この遺跡周辺で玉造りをしていたと考えられる」としている。

市教委は8日午後1〜3時、一般向けの現地説明会を開く。問い合わせは五所川原市教委・十三湊発掘調査室(0173・35・2111、内線4030)。【伊藤奈々恵】

———-

行く~と大騒ぎしていた母がなぜかのんびりしていて、時間ギリギリ間に合わないくらいに出発。遺跡は五所川原市相内(旧市浦村)にある。ヤマトシジミの十三湖のすぐ側。同じ農道を3回ウロウロし、道に迷って結局遅れ・・・。お目当てのベンガラで色づけされた人面付き浅鉢形土器にはお目にかかれず・・・。ということで、画像は毎日新聞さんからのもの。

でも!!遅れてよかったことがたくさん♪

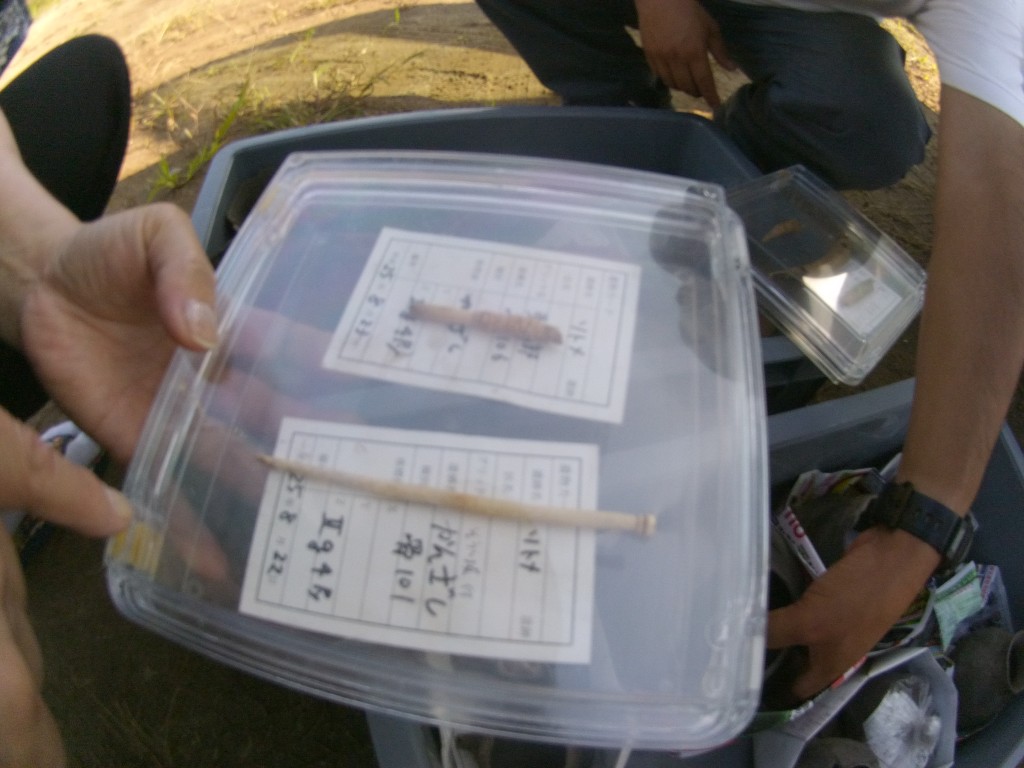

先生の説明を独占でき(あ、ずっと到着を待ってくださった弘前大人文学部の関根達人教授、ありがとうございます!)、出土した土器や復元済みの土器を触ることができた♪

赤い色がしっかり残っているってすごいなぁと思った。コノ色もベンガラなのか、聞くの忘れたww

出土した土器を実際に触り、持ってみて感じた一番のこと、それは「とにかく軽い!薄い!」

焼き締めただけの素焼きの土器、バカにするなかれ、この薄さで作れる手先の器用さは素晴らしい!

25年ほど陶芸をしている母(県展出品受賞経験あり)も「私にはこの薄さで作れる自信はない」とな。

触って興奮して、写真を結構取り忘れた・・・。

祭祀の道具と日常的な土器が一緒に出土している点もおもしろい。日常的に使用していた土器はしっかり煤けているのだ。

土器だけじゃなく、獣の骨や角を加工したものも。うっかり土偶の写真も撮り忘れた・・・。

ここには貝塚もあり、日常的な生活を営む場であったと思われるが、未だ住居跡が発見されておらず、縄文ミステリーのまま。日本海の風に巻き上げられた砂に埋もれて、ひっそりと眠ったままなのかも。

貝塚からは、ヤマトシジミが見つかっていて、当時も十三湖は汽水湖だったと思われる。

青いビニールシートで覆われた部分はお墓。人骨も出ていて、今回も2体を取り上げたとか。うち、1体は30~40代の女性と判明。切歯の有無は不明だけれど、犬歯は抜歯されているそうだ。

青森では奈良時代の遺跡が少ないのだそうで、これまた貴重な遺跡。縄文遺跡の上に作られた奈良時代の建物で、住居跡らしい。特長は、縄文と異なり、住居が四角いことみたい。

五月女萢遺跡は保存が決まったそうで、ただいませっせと埋め戻しているそうな。

それにしても、まさか平成の墓泥棒が日本にいるとは露知らず(怒)

盗掘現場は重機でごそっと3メートル超の砂を掘り、その下の墓を破壊・・・。発掘時、あちこちから空き缶が出てきたとのこと。副葬品の玉がお目当てだったのだろうか・・・。

五月女萢遺跡は、砂採取場の一角で、よく保存が決まったなぁと思う。ちなみに砂が運ばれている建設現場は新幹線とのこと、新幹線が開通しなかったら発見されていなかったってことなんだろうなww

↓昨年の新聞記事

———-

五月女萢遺跡:縄文の土壙墓130基 人骨から抜歯の風習判明 あす現地説明会 /青森

毎日新聞 2012年10月13日 地方版

五所川原市教育委員会は12日、同市相内の五月女萢(そとめやち)遺跡で、環状に配列された土壙墓(どこうぼ)約130基を確認したと発表した。うち19基で粘土を盛り土した構造が見つかり、発掘した人骨からは抜歯の風習も明らかになった。市教委は「生活の痕跡はなく集団墓地とみられる。従来の縄文時代の墓地景観のイメージを塗り替える発見だ」としている。

遺跡は十三湖北側にあり、縄文時代後期から晩期(約2300〜3000年前)。発掘調査は10年度に始まり14年度までの予定。土壙墓は丘陵頂部から南側緩斜面にかけて発見され、調査が進めば、盛り土された墓を含め今後さらに数は増えるとみられる。

墓からはヒスイなどの玉類やサメの歯、矢じりなど多くの副葬品も出土した。ヒスイはこの地域では取れず、新潟方面から持ち込まれた物とみられる。墓からは人骨が昨年度3体、今年度も1体発掘され、昨年度発掘分のうち2体では、犬歯などを抜いた痕を発見。抜歯の風習があったことが分かったという。

一方、北側斜面では土器などの捨て場が見つかり、多くが盗掘されていたほか、平安時代の畑跡も見つかった。市教委は、この時代では非常に規模が大きく、墓の形や副葬品などから当時の亀ケ岡文化の解明につながるとしている。市民向け説明会が14日午後1時から、現地で開かれる。【宮城裕也】

———-

そうそう、五月女萢(そとめやち)という地名、五月女(そとめ)は津軽弁でアヤメのことを指すのだそうで、今回初めて知った。私も津軽衆のはずなんだけどなぁww

津軽平野には萢(やち)とつく地名が多い。これは津軽平野が広大な湿地帯で泥地、沼が多かったことに由来するようだ。かつて金木や車力の辺りなどでは、胸まで泥に使って田んぼをやっていたそうで、そんな田んぼを「腰切田」「乳切田」と呼ぶ。田んぼの中には木材を渡してあって、それを足で探りながら田植えをしたものだ、と、昔話を聞いたことがある。その木材を踏み外して死人が出ることもままあったそうな。これは決して江戸時代の話じゃなく、近代と呼ばれる時代の話。というより、戦後まであった話だ。荘園制度・江戸の石高から続く米一辺倒の土地政策、これが津軽平野の新田開発を後押しし、戦後の食糧不足に役だった。その結果、キレイな田んぼは生まれたが、その一方で、この土地に合った作物や生活が隅に追いやられ、今のような貧困県となったようにも思う。時間は戻せないが、これからどのように生活を営むのか、今一度考える時期なのかもしれないなぁと思う。鎌倉時代において人口10万人の人口を抱えていた十三湊、どのようにして、その繁栄を維持し続けたのだろうか。

しゃこうきどぐ~~~~

h.moulinette 様

遮光器土偶といえば、木造駅!

夜になると、シャコちゃんの目が光るらしいですww

今度確認に行ってみようと思っています~~